創作主題

連結者 Connector

健康社宅

1950年代,在時代的動盪中,源自大江南北的大批軍旅家眷渡海來臺,依著政府的指令,分散各地落戶,即為了柴米油鹽日日辛勞著。健康社宅所在的松山機場南側,正是此歷史脈絡中廣大的眷村聚落,當時被稱為婦聯四、五、六村。

時至今日,沉澱在織物與食物中的過往,已融入在地生根的生活日常,經由康雅筑的《織為家》,從新舊住民的織物和食物紋樣,轉化為手工書和燈箱環境裝置,留下家戶的故事,也留下時代紡織產業的背景。秦政德《居住履歷》帶領住民與眷村國宅的鄰居們共同書寫,分享彼此的旅途、交疊刻劃的時代洪流與人生歷程。兩件作品除了將成為社區環境的藝術裝置,也希望能夠透過居民的自主行動,成為與未來新住民的連結點。

累了,倦了,空閒了,在濃縮眷村風光的彡苗空間《花磚聚落》座椅上稍坐歇息,起身感受在流蘇老樹與島生棲所《翩翩》之間穿梭流動的時光,連結青銀世代的能量,重拾生命的力量,透過彡苗空間《城市望想鏡》的視角,追尋城居生活的感動與夢想。

作品連結

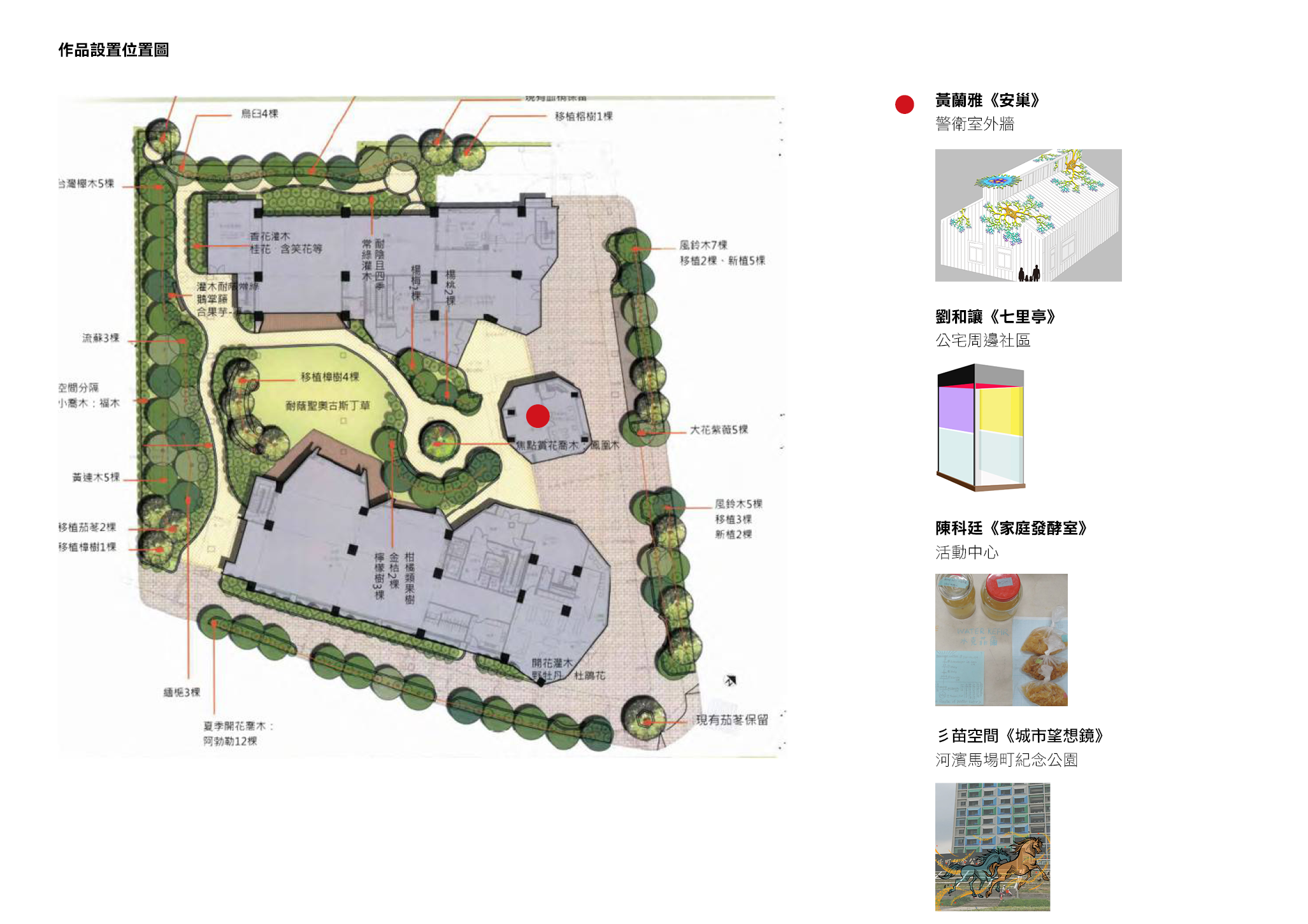

生態智慧 Ecological Wisdom

青年社宅

座落在南萬華的萬華青年社宅,連結青年公園、馬場町紀念公園、國宅群、整宅群、各國中小學、傳統市集、果菜批發市場、零售商號、在地食肆,形成以青年公園為核心,環繞流動著喧囂與活力的日常生活脈動,串連成一個生命力旺盛的獨特區域空間。

社區中的人就像微生物,雖然不被看見,但可能也在複雜龐大的社會網絡中和自身有所交集,或幫助。陳科廷《家庭發酵室》帶領有興趣養微寵物(菌)的住戶,到周邊公園、市場採集植物,融入微生物菌的培養中,製作食材或飲品,藉由吃與飲的分享過程,串聯社區居民與生活、自然環境。

劉和讓的駐地創作《七里亭》,關注臺灣獨特的卡拉OK文化,社群交際的生態與地方鄰里關係。他以實驗性的空間計畫,觀察描繪出獨特的卡拉OK文化特殊的人際交流與社會空間,以及公私領域曖昧不明的界線。

黃蘭雅的永久設置作品《安巢》以身心安住的居地為錨點,植物蔓生,隨時節變化景色流轉,生命誕生的鳥巢寓意未來希望,同時呼籲友善生物多樣性和守護棲地的理念。而設置於河濱馬場町紀念公園的彡苗空間《城市望想鏡》,納入城市的歷史與生態場景,創造人文及自然的地景複寫。

作品連結

共生 Coexist

興隆 D1 社宅

走進綠意,書寫生命。

興隆一期一區社宅有三成的住戶來自安康平宅。在新與舊之間僅僅是一巷之隔。這個在都市邊緣的角落,沿著斜坡往上走就是木柵公園,老樹成蔭的街弄,一排排等待拆掉重蓋的房子和亮麗現代的高樓,彼此比鄰。

而他們的孩子就在明道國小就讀,陳若軒發現新與舊之間的巨大差異,與未來新家的距離,比起四十年多年前初來此地,也許相去甚遠。而世代之間呢?四十多年在這裡發生的故事,又說了什麼?這是《旁注:進與出//Side Notes on a Journey》駐地創作想探求的。

將城市變成畫布,把生活的短暫沮喪轉成陽光下的書寫。紀人豪的壁畫創作是一種街頭行動,他在那裏觀察與記錄環境與生活的人,與居民先交朋友,一起構思《走路回家的各種形式─照夢》的創作內容,共同對於「生活的存在」發聲。

對夏愛華而言,藝術就像是忽然間抬頭看見一整片星空的美好畫面。在《相互的星辰》系列作品中,她以自然界動、植物的共生關係,來比喻人際和環境之間互利與和諧的美好。藉著位於木柵公園《城市望想鏡》,彡苗空間將擴大妳我城市的自然連結和歷史想像。

作品連結

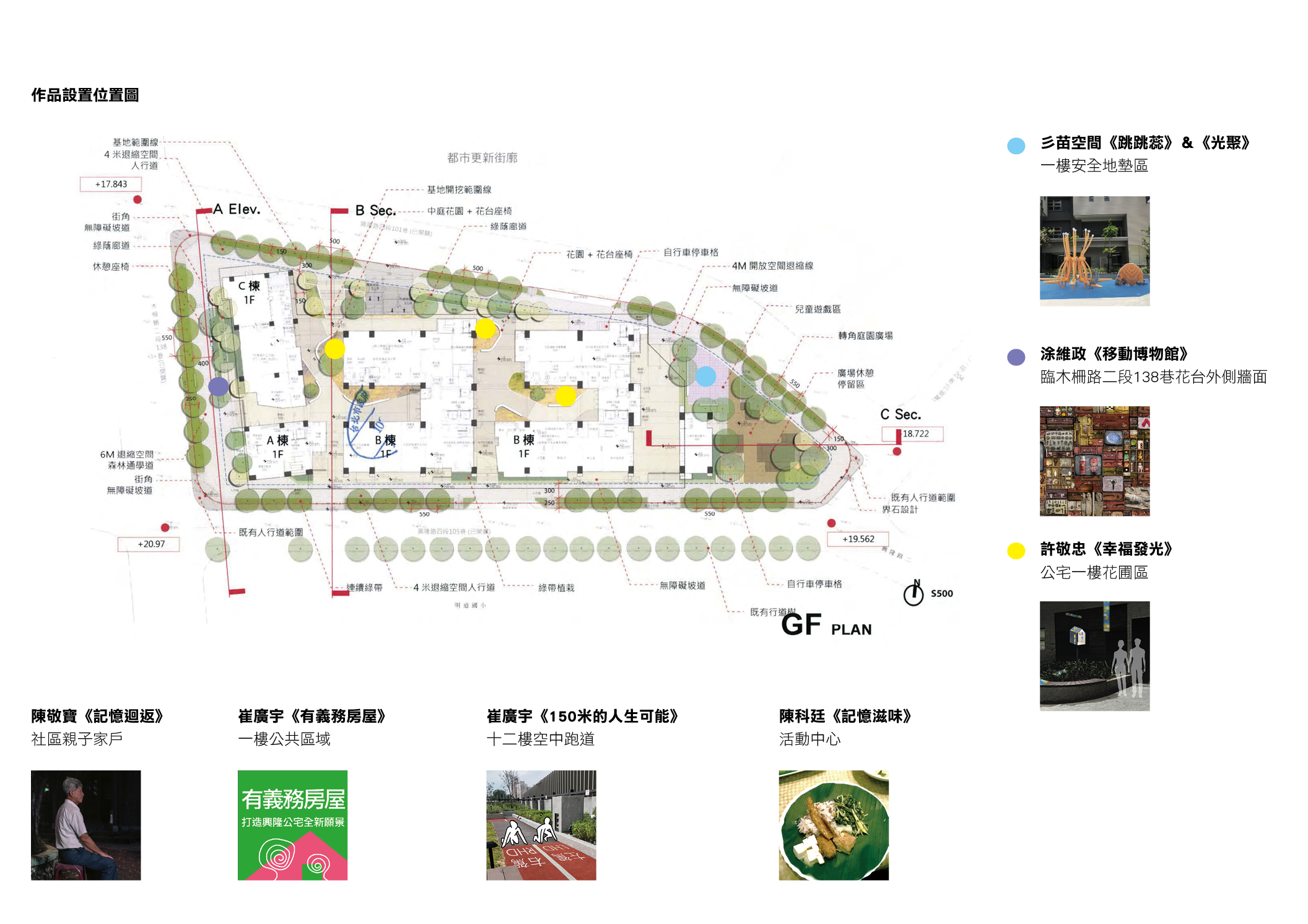

新生 Regeneration

興隆 D2 社宅

經驗與記憶的連結。

興隆社會住宅一期二區是昔日的安康市場,由於當地聚集越南僑民,當時市場旁就有越南街。而今,昔日的市場雖改建為社宅,過往的人文歷史樣貌仍舊可在街口巷弄中窺探出一二。

從四層樓的公寓到二十二層樓的集合住宅,首要讓社區居民有意願彼此接觸,陳科廷的《記憶滋味》帶大家逛市場、看電影並一起過節,透過舌尖的滋味分享越印住民生活的點滴。彡苗空間設計的《跳跳蕊》及《光聚》,在遊憩中,增加見面和認識的機會,讓進駐的社福機構有一處得以放鬆的角落。

採集人們遷徙的歷史,涂維政透過翻模壓印和彩繪,將這些故事放入一個個行李箱中,堆疊展示的行李箱就好似文藝復興時的珍奇櫃〈Cabinet of curiosities〉,成為社區共享的《移動博物館》。

《有義務房屋》道出社宅政策的理念,居住的基本人權,在崔廣宇的作品中,我們仍在追求理想境界裡的夢,如同每個人對「安居」的呼喚;而《150米的人生可能》企圖激發人們對於12樓空中操場的想像,能不能喚起自我映射的思辨?能不能串起人生的起承轉合?能不能連結群居生命彼此的關聯,去知覺住與生活的歸屬。在尋找幸福的路途中,許敬忠與明道國小及社區親子共築家的想像,創造幸福的種子和印記,留給居民七彩溫暖的作品《幸福發光》。

對人的關照是陳敬寶的創作核心,昔日的生命軌跡透過影像的召喚,重演與再現,《記憶迴返》與永建國小合作,提供了親子共場的演出機會和穿越時空的通道,迴返世代的共同經驗和記憶的連結。

作品連結

循環再造 Recycle

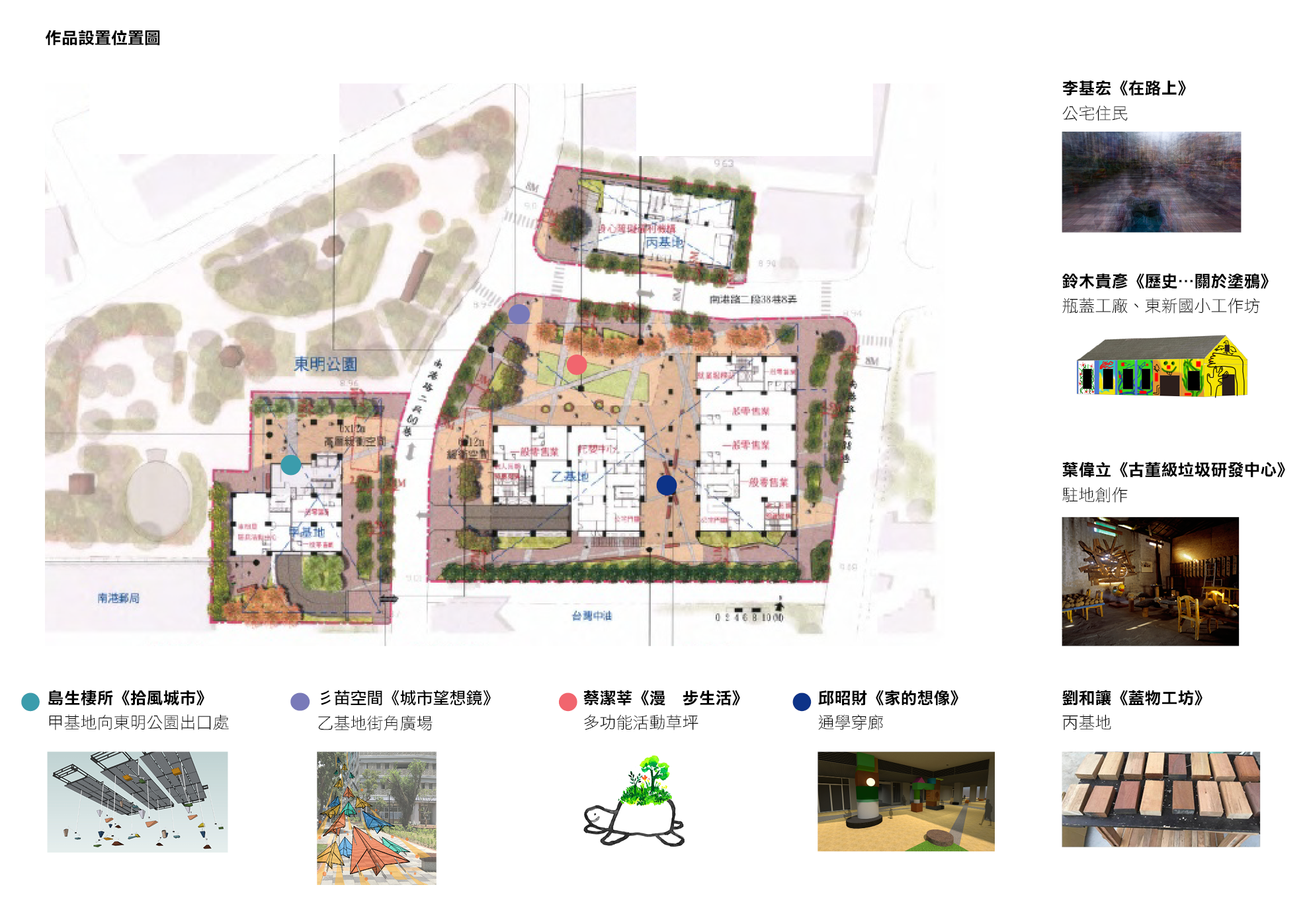

東明社宅

新舊芃生,習藝自然。

南港東明社宅是台肥員工宿舍及出租國宅舊址,基地周遭的產業遺址與新興園區,在新舊芃生的展望中,急速蛻變台北東區以東的地貌。

家,看似獨立的單元空間,卻又匯聚成樓、群棟為社區。我們對家的情感依歸不變,卻各自有不同的想像。在往返家的路途,邱昭財《家的想像》以積木的組合、排列、堆疊,反映我們對於家的有機想像。跟隨行進的軌跡,李基宏《在路上 On The Road》,堆疊沿途風景,多呈現出不盡相識的人們,相似的生活軌跡。

島生棲所透過風,利用裝置的即興搖曳,《拾風城市》嘗試表達在城市生活中,人的身體與心靈在時間與空間裡的暫存與離開的動態樣貌,尋找與凝聚自我與在地的歸屬感。銜接綠地廣場,《漫 步生活》以慢活的步調、謙虛的姿態迎向自然,蔡潔莘提醒我們學習烏龜長壽的秘訣與環境共生共存。

在物的有用和無用之間,葉偉立《古董級垃圾研發公司》與劉和讓《蓋物工坊》探討生產、價值、交換過程;前者匯聚當地的素材,在共同勞動的過程中開啟人與人面對面的交流;後者則聚焦在身心障礙的公民發展,從微型的工作坊計畫試驗如何以操作模式反轉為未來的社區生產系統。我們如何看待環境與過去,也許可從學校旁的歷史建物學習,鈴木貴彥《歷史…關於塗鴉》引領東新國小學童用自己的眼光,觀察、想像、創造心中再生的城市樣貌。